病因

病因

病因:食管闭锁的病因尚不清楚,可能与遗传因素、炎症或血管发育不良等有关。

1.基因遗传 尚未完全证实,但部分临床资料提示,食管闭锁的后代可有同样的畸形。临床资料报道的102例食管闭锁中有9%是双胎的食管闭锁,已有多篇报告在食管闭锁病例中发现

染色体异常,这可能为食管闭锁基因,其变化的区域为:3pter→P21,4pter→p15,4q31→qter,5q31→qter,6q13→q15,14q32→qter,18p,与18q(p=染色体短臂,q=长臂,ter=终末端)。

2.环境致畸 也有分析,如在妊娠期用雌激素和沙利度胺,或母亲患有

糖尿病者均有影响。

3.食管闭锁中可能也存在着细胞与细胞间物质、迁移等问题 有些学者采用生化、细胞学与遗传分子学等方法做过探索。

治疗

治疗

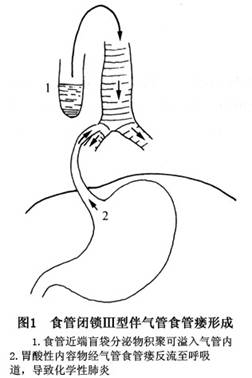

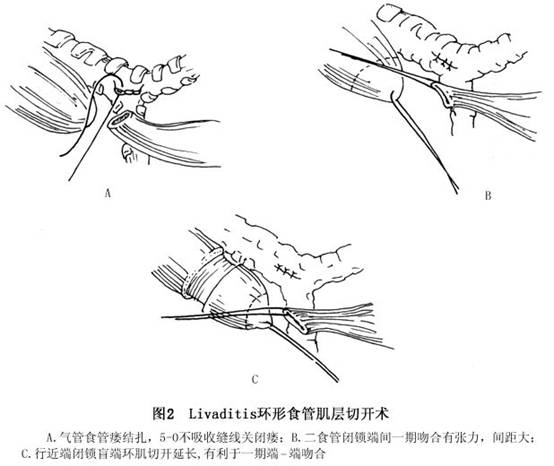

治疗:手术治疗为主。手术方法有经胸与胸膜外两种径路。术中食管近端内胃管指示很易找到,它多在上纵隔与脊柱间,轻轻分离食管与气管间组织,将其向上游离至胸腔入口,此步骤要格外小心,以免意外分破气管。食管远端通常正好在奇静脉的下方,由于其特殊的血液供应和神经分布,不可过多分离,勿损伤或切断迷走神经,以防术后胃功能障碍。食管气管瘘切断或结扎后与近端食管做侧-端吻合,尽量在无张力下行食管端-端单层吻合。在食管吻合过程中遇到有张力的情况下,可环形肌切开延长了食管近端减少张力。将胃管作支架引入远端食管内,缝合前壁4~5针,不拔除胃管,出现吻合口瘘则作喂养用。胸膜外不放引流管。单层端-端吻合远较端-侧吻合术后吻合口瘘或瘘管复发的发生率低。胸膜外径路的优点:对肺脏挫伤小,术后肺炎恢复快,如有吻合口瘘,经禁食、肠外营养及抗生素治疗可保守自愈。至于手术途径经胸腔还是经胸膜外,各家看法不一,有人统计两者对死亡率影响无显著差异(图2)。

治疗长段食管闭锁,包括Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲa型及高危食管闭锁(有重症肺炎的早产儿或其他严重畸形)的手术方法,除上述Livaditis食管肌层环形切开术外,还可有以下几种处理方法:

1.延期食管吻合术 即先做胃造口术。一期吻合的最佳时间最好在食管端自然增长是在生后第8周内,此时食管增粗肥厚,同时两端接近。术前须行食管扩张,临床报道的扩张方法有水银袋扩张法、橄榄球状扩张条在全麻及透视下扩张法(改良的Rehbein法)、微型电磁石经胃造口向上伸展食管远端法等。美国有人采用穿线法即远、近端用1条线穿通,线的两端分别从口腔和胃造瘘口拉出,每天拉动穿通线,逐渐加粗此线,在食管两端间形成纤维隧道,再慢慢扩张上皮化的新食管。

2.分期食管吻合术 有两种方法:传统做法是左侧颈部食管造瘘,在6个月至1岁时做结肠或胃管代食管手术。第2种为胃转移行食管替代术即将胃提入胸腔重建食管。

3.1962年对高危患儿采用分期手术的概念 如先做胃造口及胸膜外食管气管瘘结扎,近端盲袋持续吸引,肺炎好转再做食管吻合术,但近10年来很少用以上方法。

4.手术后处理 基本同术前,术后保持呼吸道通畅,吸痰导管进入长度短于7~8cm,以免损伤吻合口形成瘘,术后5天做食管造影,口服复方泛影葡胺(

泛影葡胺),看有无吻合口瘘,没有瘘即可经口喂养。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

治疗

治疗

预后

预后